vol.77イベントレポート

▼「グローバルシチズンシップ入門2」におけるワークショップ

・共催:「世界食料デー」月間2025、横浜市資源循環局

・日時:2025年10月3日(金)9:15-10:45

・場所:明治学院大学 横浜キャンパス

▼「食べる」をサステナブルにするヒント展

・共催:「世界食料デー」月間2025、明治学院大学

・後援:横浜市資源循環局

・日時:2025年10月3日(金)-16日(木)

・場所:明治学院大学 横浜キャンパス5号館クララ・ラウンジ

▼「スイーツで繋がる わたしと世界」

・共催:「世界食料デー」月間2025、横浜市資源循環局3R推進課

・日時:2025年10月17日(金)15:20-17:00

・場所:横浜市立みなと総合高校

横浜市資源循環局や明治学院大学との協働で10月3日から10月17日までの2週間に大学での講義、パネル展、高校での校内イベントを連続開催しました。講義と校内イベントには合計で220名が参加し、パネル展にも多くの人が来場しました。

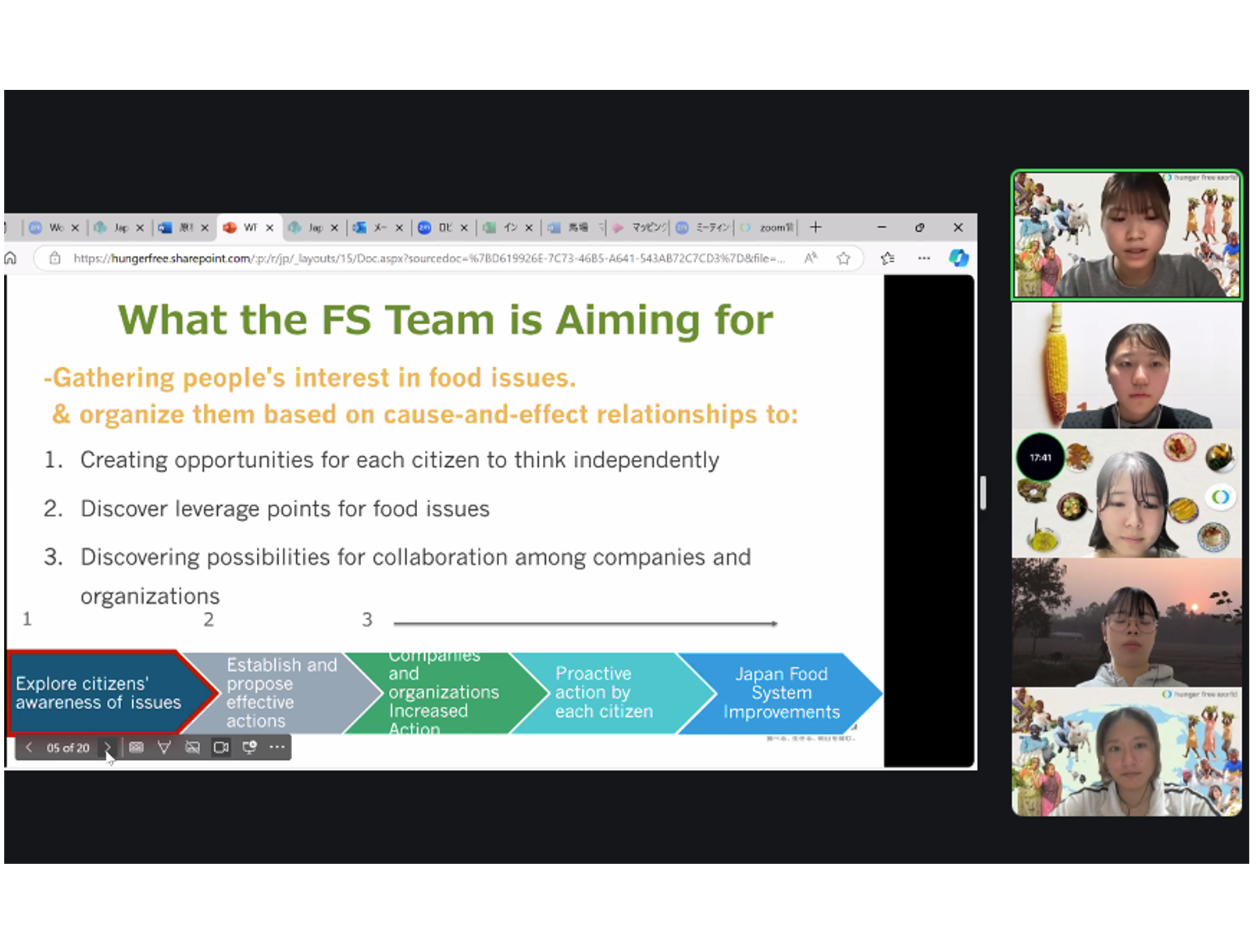

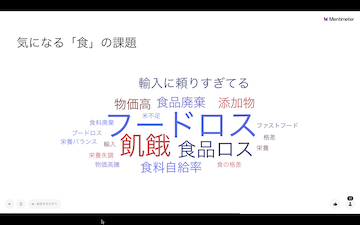

横浜から「食」を良くする方法を、大学生と考える

10月3日(金)に明治学院大学 横浜キャンパスの「グローバルシチズンシップ入門2」の1コマ(90分間)を使い、受講生34名を対象に「世界食料デー」月間と横浜市資源循環局の共同でレクチャーとグループワークを実施しました。 当日は、世界の飢餓・食料問題や横浜の食品ロスの現状や取り組んでいる対策について解説と紹介があり、学生はオンラインの投票ツールで、クイズの回答やコメントを書き込みながら学びを深めました。 その後、グループごとに気になる食の課題をひとつ定め、その課題と横浜や自分たちとのつながりを模造紙に書き出しました。その上で、課題解決のために横浜や自分は何を変える必要があるのかを考えました。 多くのグループが身近な食品ロスをテーマにしていました。中には高校生の時にも食品ロスについて授業で考えたことがあるけれど、大学生になって飲食のアルバイトを経験した上で今日議論したことで、食品ロスを減らすことの難しさを感じた、というコメントもありました。また、パン屋で売れ残ったパンを詰め合わせにして割安に販売することをアルバイト仲間で提案し実現できたと経験を共有する学生も。 身近な食料問題が社会の仕組みや世界とも関係していること、さらに複雑で大きな食料問題に対しても自分たちにできることがあると感じ、考える機会になりました。

「食」に関わる課題やアプローチの多様性を伝えるパネル展を大学で開催

10月3日(金)から16日(木)の期間、明治学院大学横浜キャンパスの5号館にあるクララ・ラウンジでパネル展「『食べる』をサステナブルにするヒント展」(参加費無料)を開催しました。 今回展示したパネルには、食品ロスや飢餓・食料問題などだけでなく、環境・生物多様性、児童労働など「食」に関わる多様な課題の解決に取り組む国連機関、自治体、企業、生協、ユース団体、NPO、11団体が参加。各団体の多様な課題解決のアプローチのほか、市民が参加できる機会・取り組み方法が紹介されました。 普段から学生が空き時間や昼休み等に利用している学生ラウンジという空間を展示会場としたことで、日常の延長線上で「食」について考えてもらう機会を創出できました。

スイーツを食べながら世界や日本の「食」を考えてみる

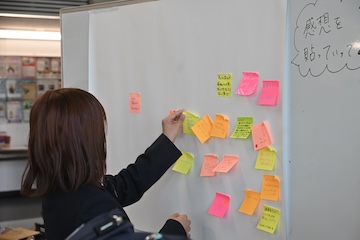

10月17日(金)の放課後、横浜市立みなと総合高校のラウンジにて「スイーツで繋がる わたしと世界」を開催し、同校の生徒のべ186名が参加しました。今回は、同校内で毎月開催されている校内イベントの10月特別版として開催しました。 普段何気なく食べているお菓子ですが、この日配ったのは、「甘みのないバナナチップス」と「フェアトレードのチョコレート」。特に、アフリカなどで主食とされているバナナは甘くなく、芋のような味に驚きながらも、手が止まらないようでした。 世界の飢餓人口のほか、日本、そして神奈川県や横浜市の食料自給率や食品ロスの量など身近な数字をクイズで出題すると、神奈川県の食料自給率などに驚きの声が上がりました。 さらに、チョコレートの生産現場の状況を現地で目の当たりにし、消費者として行動を起こし始める日本の高校生・大学生を映したドキュメンタリー映画「バレンタイン一揆」を上映しました。 付箋に書かれた感想には、カカオ農園の子どもたちの状況に衝撃を受けたという感想や、食品ロスに注意したいなどのコメントが見られました。