vol.76イベントレポート

主催:「世界食料デー」月間2025呼びかけ団体(アフリカ日本協議会、ハンガー・フリー・ワールド)

日時:2025年9月30日 (火) 19:30〜21:00

場所:Zoomウェビナー

録画データ(YouTube、1時間29分)

10月の「世界食料デー」月間に向けた2025プレイベントとして、日本で古くから親しまれてきた伝統的な食材でありながら、その半分を輸入に頼るタコをテーマに開催しました。需要の高まりにより輸入タコの価格が高騰していること、輸入元である西アフリカには資源面だけでなく政治的な問題もあること、国産マダコの産地である瀬戸内海の水産資源は海の貧栄養化が課題となっていることなど、興味深いお話を伺いました。

最初にFAO日本事務所長の日比さんからのメッセージの後、ハンガー・フリー・ワールド(HFW)の学生インターン・矢代さんから、食料問題の全体像についての導入がありました。その後、OAFICの阿高麦穂さん、西サハラ友の会の松野明久さん、兵庫県漁業協同組合連合会の西本広幸さんから、タコを中心に世界と日本の水産資源の現状をお話しいただきました。

日本人にとって身近なタコですが、遠くの海からもやってくるタコを巡って、さまざまな歴史や課題があることが分かりました。

お話の一部を抜粋してご紹介します。全体はアーカイブ動画をご覧ください。

オープニング

国際連合食糧農業機関(FAO)駐日連絡事務所 日比絵里子さんからメッセージ

10月16日は国連が定めた「世界食料デー」です。世界の食料問題について考え、行動を起こすきっかけとなる日です。FAO創設80周年の今年のテーマは「ハンド・イン・ハンド、より良い食と未来へ」です。この背景には、世界の食を巡る深刻な課題があります。

2024年、世界ではおよそ6億7300万人、約12人に一人が飢餓に苦しみました。コロナ禍で増加した飢餓人口は、わずかに減少傾向ですが、2030年までに「飢餓をゼロに」するSDG目標2の達成は大きく後れを取っています。

さらに約26億人が、経済的な理由で健康的な食事をとれませんでした。日本でも米などをはじめとする食料が高騰し、低所得国では人々が深刻な打撃を受けています。一方、過体重や肥満、食料廃棄などの課題も進行。豊かさと欠如が隣り合わせに存在する、バランスの崩れた農業・食料システムの姿が浮き彫りになっています。

飢餓や栄養不良の背景は複雑ですが、主な要因として、気候変動、紛争、経済的ショックがあります。さらに、現在の農業・食料システムは、農地、水資源、生物多様性に、大きな負荷をかけ、温室効果ガスの排出源にもなっており、持続可能とは言えません。

世界の食料需要に応えるには、国境・分野・世代を越えた協力が不可欠です。今、未来の食と環境のために、変化を起こす必要があります。

食の作り方、運び方、食べ方を見直し、持続可能な仕組みを築くことが、より良い未来への第一歩です。食べ物の産地に考えを巡らすこと、地元産の旬の食材を食べること、捨てられる食材を減らすこと。その一つひとつが、持続可能な未来への大きな一歩です。

誰一人取り残さない「より良い食と未来」に向けて、みなさんと共に手を取り合って、行動していければと思います。

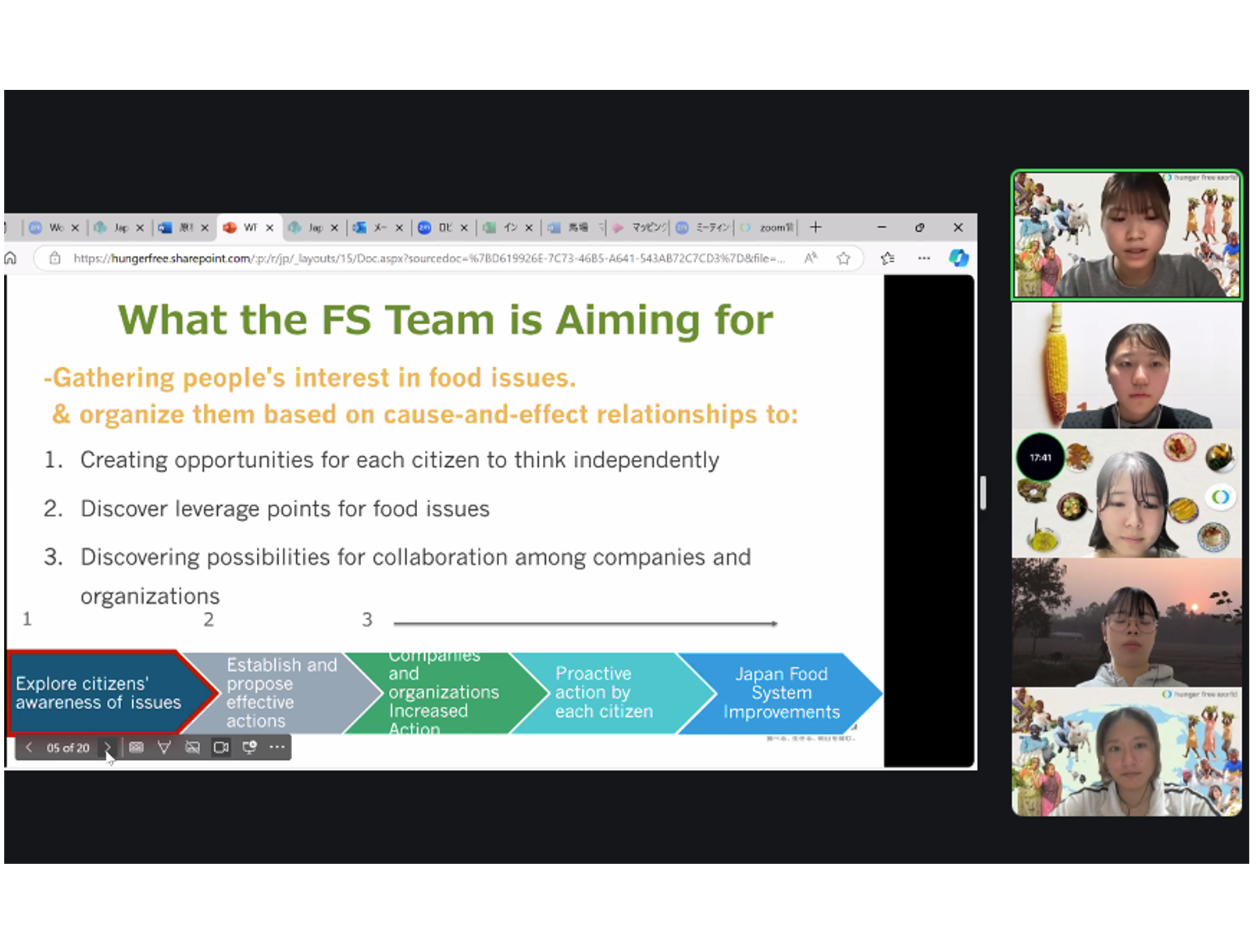

世界の食料問題の概観(矢代さん)

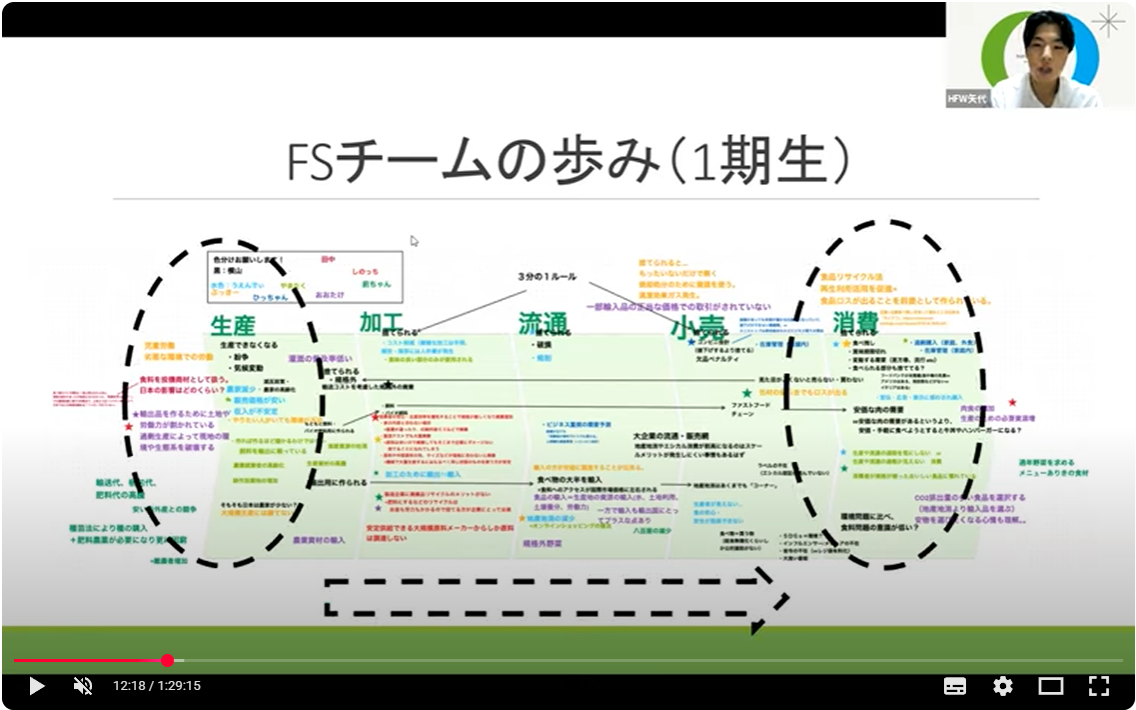

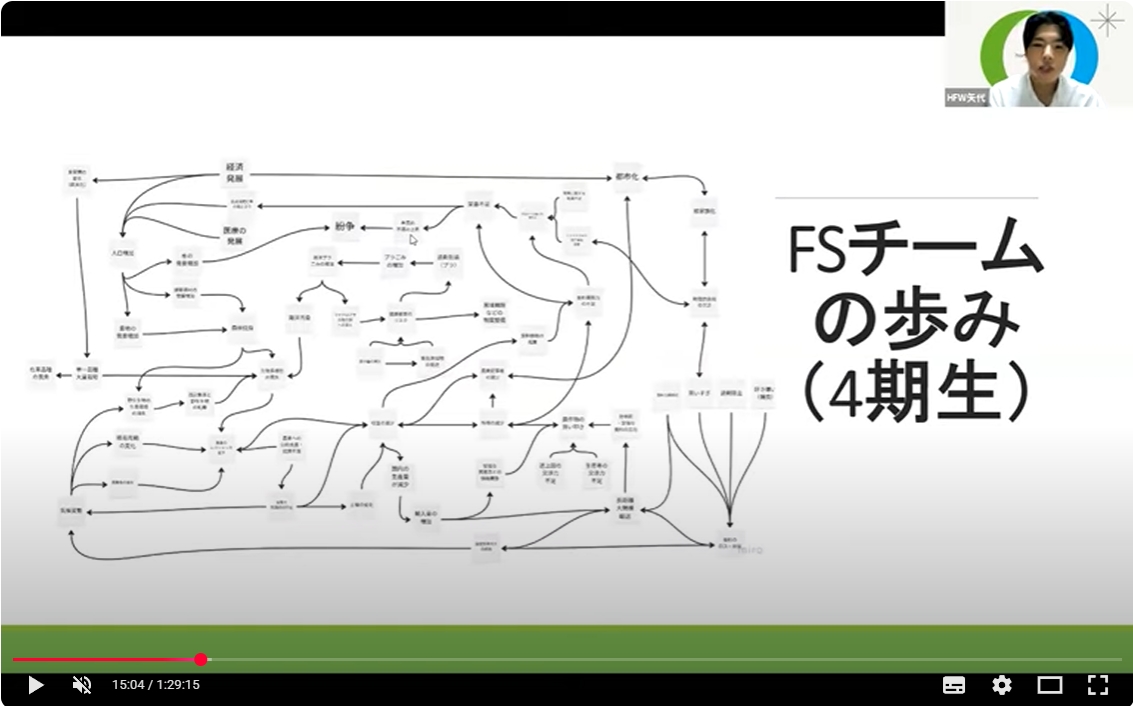

今年で4期目となるハンガー・フリー・ワールドの「フードシステム変革チーム」は、1期目に「食」を直線的なバリューチェーン(価値連鎖)として捉えたところから発展し、より複雑な相互のつながりや影響を捉えるようになりました。 食料問題のマッピングを行うことで全体像を把握でき、取り組むべき課題がより明確になり、多様な問題を具体的に見つめ直すことにつながります。たとえば私は、これまでフードロスは「仕組みの問題」だと考えていましたが、マッピングの分析を通じて、人々の行動や意識が大きく影響していることに気づきました。

食の課題は、食べ物の数だけ、そして地域の数だけ存在します。 今回のプレイベントでは、「私たちが食べることで、どのような出来事が生じているのか」という視点から、「タコを通じて世界をどう見るか?」を一緒に考えたいと思います。

世界でひっぱりダコ!人気高まるタコ料理(阿高さん)

日本人の「食」と西アフリカの「暮らし」とのつながり

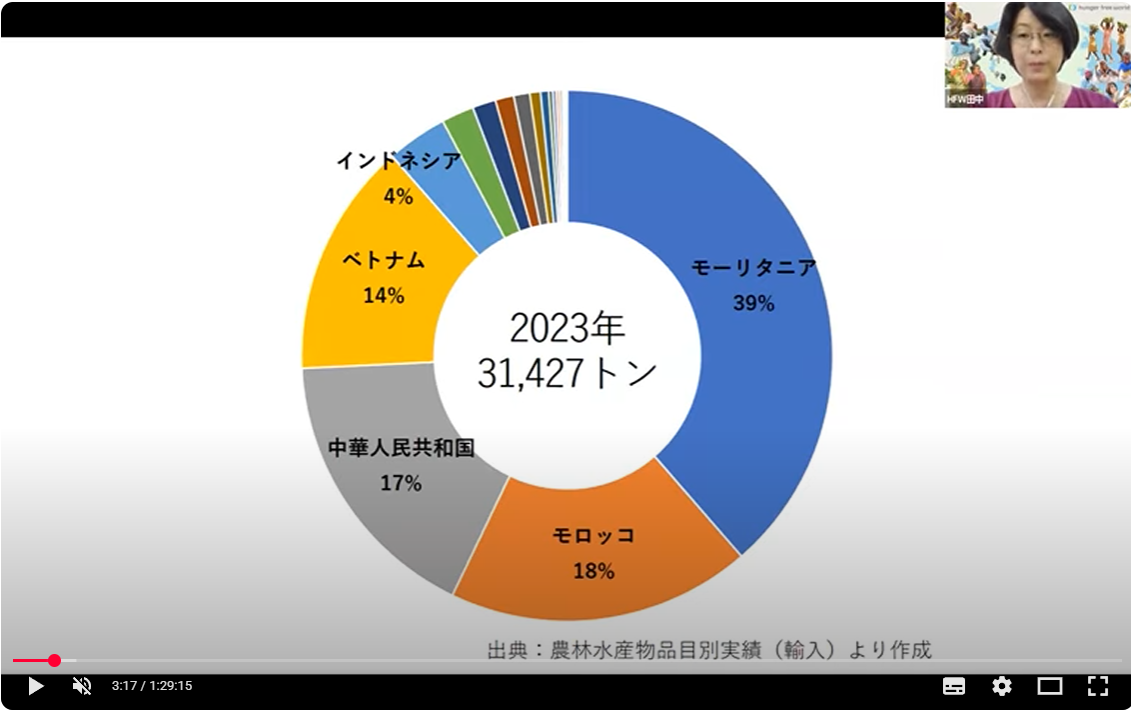

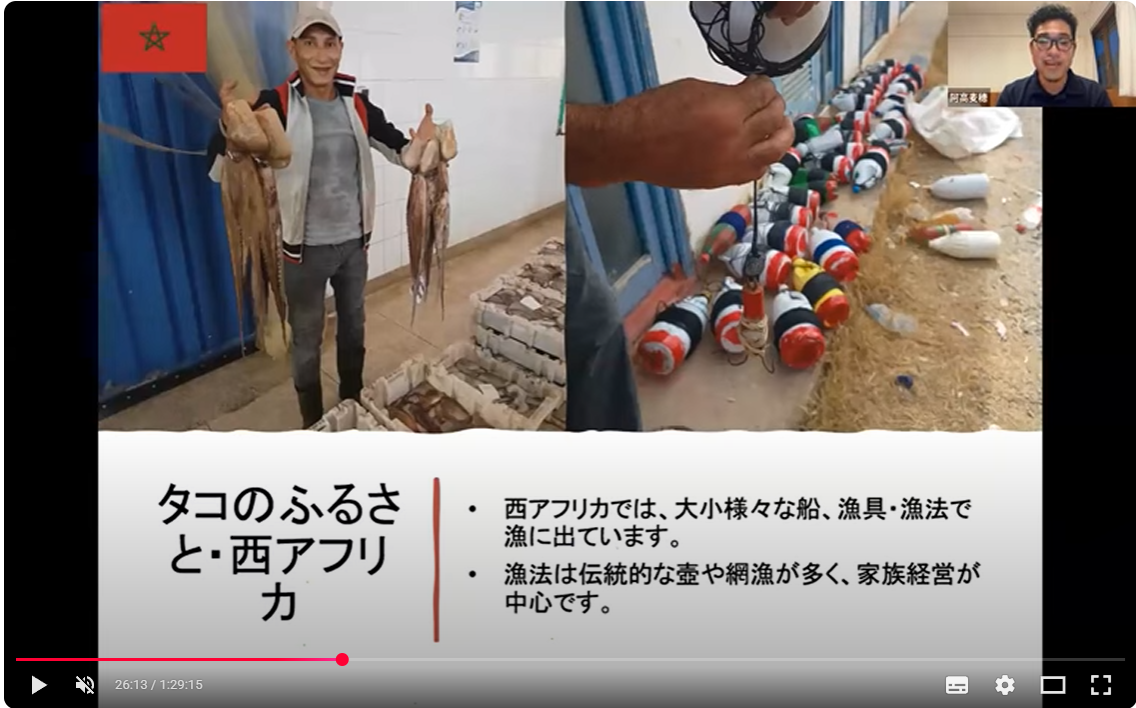

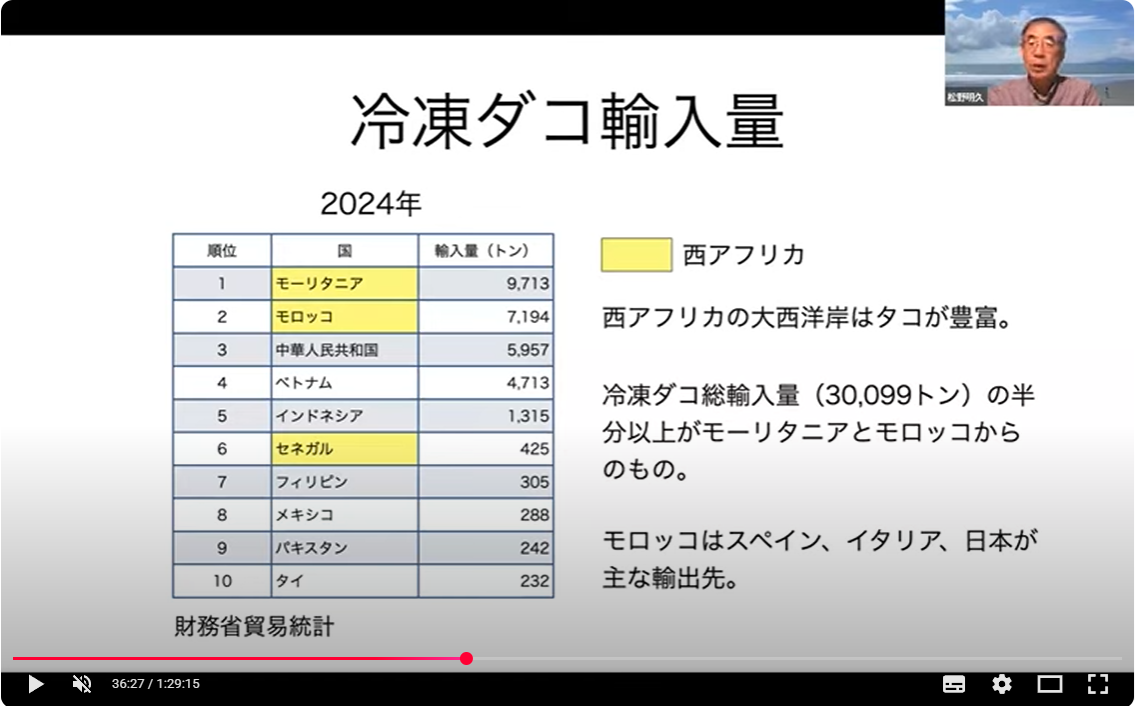

日本人の大好きなタコの輸入先はモーリタニア、モロッコ、セネガルなどの西アフリカが中心です。西アフリカでは、もともとタコはあまり食べられていませんでした。1960年代までは、タコ漁は伝統漁法で行われ、地元料理が中心でしたが、1970年代にヨーロッパ向けの輸出が始まるとタコ漁の産業化が進み、1980年代には日本への輸出も急増しました。2010年代にはタコの漁獲が水産業の柱となりました。

西アフリカの沿岸では家族経営によるタコつぼ漁などの伝統漁法が続いていますが、沖合では企業の大型船が底引き網を使って漁をしています。企業化されているモロッコやモーリタニアでは品質管理に長い歴史があります。後発のセネガルでも、鮮度の管理徹底など、高品質な製品づくりに取り組まれていて、日本も協力しています。水産資源管理の持続性には、認証ラベルがあります。西アフリカにおいても、乱獲や密漁、気候変動による漁獲量の低下、燃料の高騰などによる経営圧迫、担い手不足による漁民の高齢化などが課題になっています。

「たべること」=グローバルな行為

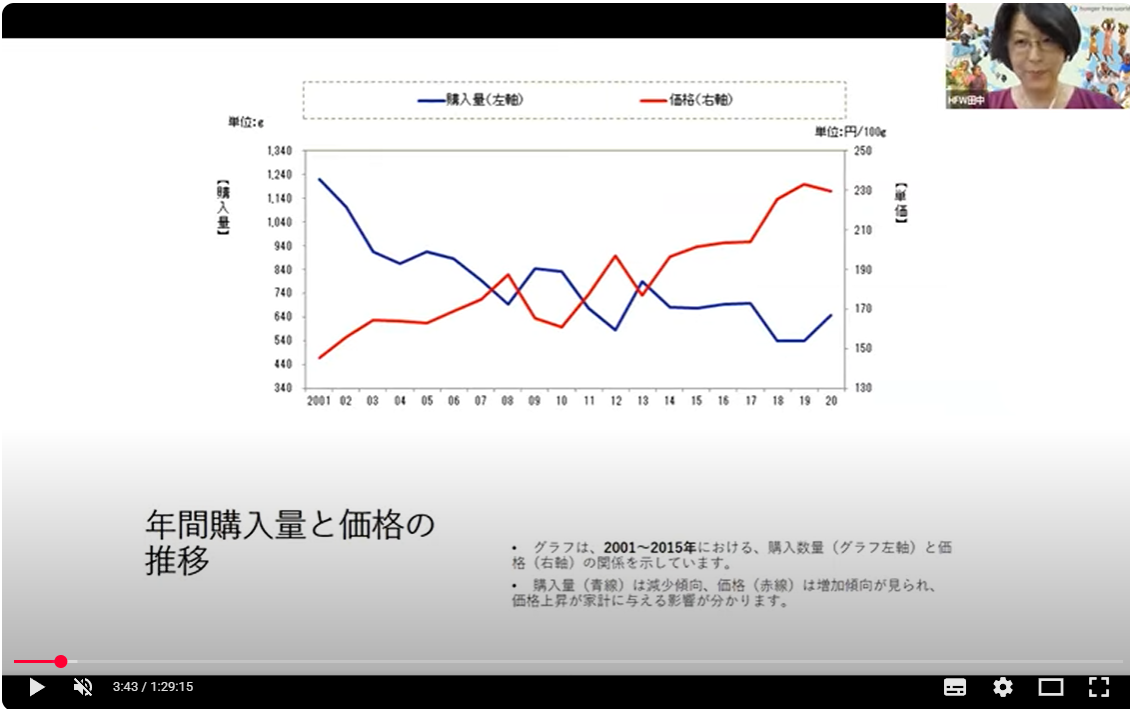

日本は長らくタコの主要な市場でしたが、近年はタコが高価になり、日本には手が出ない事態にもなっています。日本は海に囲まれたお魚食文化大国であり、各地域に多様な食の文化があります。グローバル・ローカルという多元的な「食」世界について、普段から食品表示欄などを確認するなどして、知るきっかけにしてほしいと思います。

「モロッコ産タコ」の真実(松野さん)

実は西サハラ産のタコ

私たちが普段口にするタコのうち、半分はモーリタニアやモロッコなど、西アフリカ沿岸から輸入された冷凍タコです。それが紛争とどのように関係しているのでしょうか。

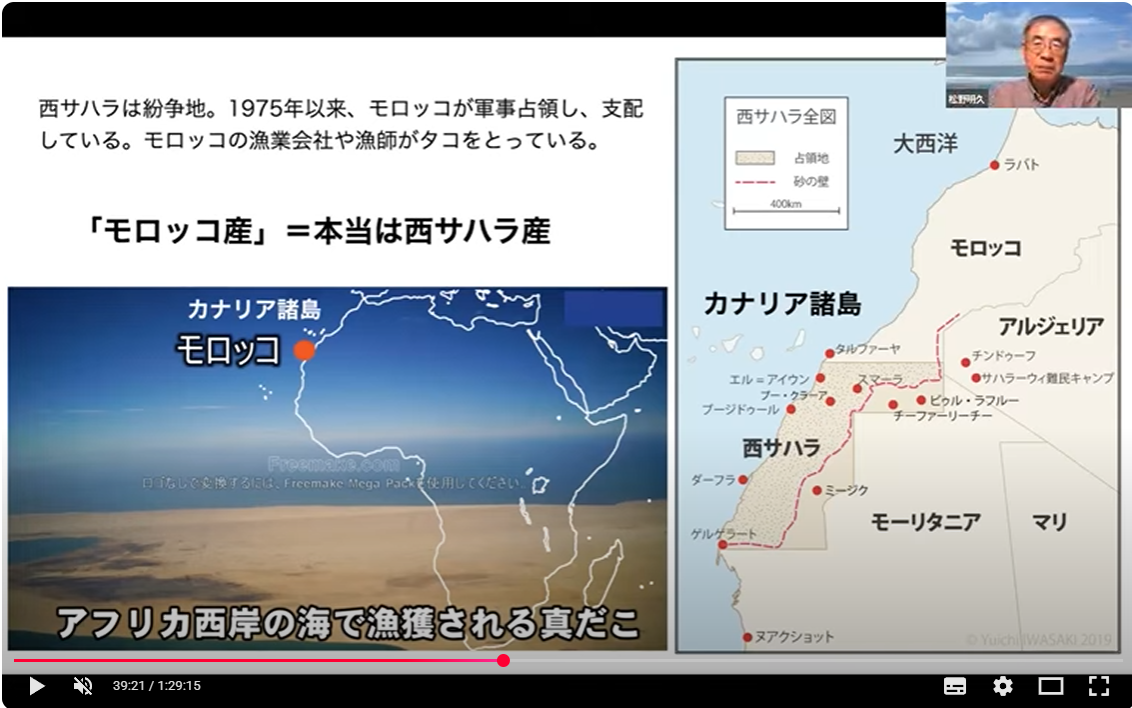

タコの主な輸入先であるモーリタニアとモロッコの間に位置する西サハラは紛争地です。1973年、当時スペイン領だった西サハラで住民(サハラーウィ)がポリサリオ戦線を組織し解放闘争を始め、1976年にサハラ・アラブ民主共和国の樹立を宣言しました。一方、モロッコはこの地を自国に帰属するとして、1975年以来、軍事占領・支配を続けています。1991年、「帰属は住民投票を持って決める」とする和平案をポリサリオとモロッコが受諾しましたが、住民投票が実現しないまま今日に至っています。

西サハラの海で穫れる水産物は主にダーフラという港に水揚げされます。この港はモロッコが支配しており、モロッコの漁業会社や漁師が水揚げするため、地理的には西サハラで穫れた水産物が「モロッコ産」として流通しています。日本で売られているモロッコ産タコも、実は西サハラ産です。

西サハラの漁業の歴史

長い間、西サハラ海域で漁をしていたのは、カナリア諸島に拠点を置くスペインの漁船でした。第二次世界大戦後、スペインによる開発が進み、漁業が発展しました。アフリカでの漁業管理が開始されたのは、1969年に南東大西洋漁業委員会(ICSEAF)が設立されてからです。タコはモロッコが輸出産業に切り替えるために、外国船による漁獲を禁止しました。

日本との関係では、1960年代に日本が西サハラの海での操業を始めました。1985年には日本・モロッコ漁業協定が署名されましたが、批准はされず、事実上は交換公文により日本漁船による西サハラを含むモロッコの海域で漁が許されています。

西サハラの紛争を倫理的観点から考える

国際法上、西サハラをには自決権があり、独立の権利があるとされていますが、実際にはアメリカ、フランス、スペインなどがモロッコを支援しており、ここに国際法とリアル・ポリティクの衝突があります。EU司法裁判所は、EU・モロッコ農産品自由化協定は、タコを含む西サハラの農水産品を含むことはできないとの判決をだしましたが、実際には西サハラ産がモロッコ産として流通しています。これに対しては、スペインの市民団体が声をあげるなど、反対運動も起きています。この西サハラの問題は、私たちが食べる食品が誰の利益になっているのか、法的・倫理的側面を考えなければいけないことを示唆しています。

世界の食料を消費する際、農薬や環境への影響を懸念する人は多いですが、人権侵害への影響を考慮することも大事です。

「豊かな海の取り組み」について(西本さん)

ひょうごの漁業

兵庫県は、日本海と瀬戸内海、太平洋と三つの海に面しており、それぞれの特徴を活かした漁業が行われ、水産業が盛んです。日本海ではイカ釣り漁、ベニズワイガニのかご漁、沖合底曳網漁がメインで、ホタルイカ、甘えび、アカガレイ、ハタハタなどが獲れます。瀬戸内海ではタコつぼ漁や小型底曳網が盛んで、マダイ、マダコ、スズキハモなどが獲れ、カキや海苔の養殖も盛んです。

海の状態は、栄養が不足していても過剰であっても良い環境とは言えず、バランスが大事です。高度経済成長期に家庭排水や工場排水などで水質が悪化したことを受けて、下水処理が進んだことから、現在は貧栄養化の状態にあります。海に必要な栄養分は、人間の生活圏から供給されてきましたが、下水処理の進歩により、それらが海に流れ込まなくなっているのです。人口が減って生活排水の量が減ったこと、森の管理がされずに山からの栄養供給が減っていることも影響しています。

豊かな海の再生に向けて

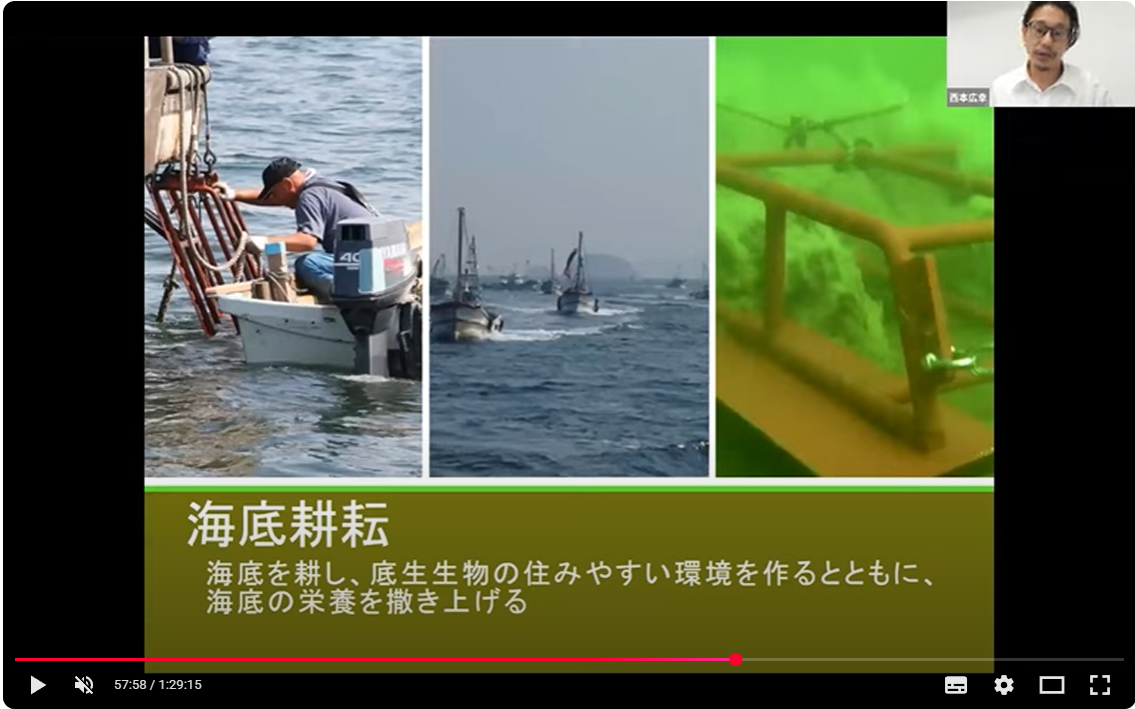

漁業者のみなさんは、栽培漁業(稚魚を育ててから放流する)、森づくり(山林の整備を進め陸域からの安定した栄養の供給を目指す)、カザミふやそう会(卵を持ったワタリガニは産卵まで捕獲せず、網に入った際は放流)、ため池のかいぼり(ため池に溜まった山の栄養分を海に流す)、海底耕耘(海底を耕し環境を作り、海底の栄養を撒き上げる)、施肥(有機肥料を撒く)などに取り組んでいます。

温暖化の影響で漁獲量が低下すると言われていますが、タコは温暖な環境を好むため、温暖化よりも遊漁による漁獲量の増加や、貧栄養によって生態系の底辺の生き物が減少することで、タコのえさが減少している点が影響しているように思われます。

兵庫県産をはじめとする国産の水産物を召し上がっていただきたいです。

Q&A

※Q&Aの進行役を務めた、「世界食料デー」月間の呼びかけ団体であるアフリカ日本協議会(AJF)理事の白鳥さんにもコメントをいただいています。

■タコは高級食材。より主要な食材にフォーカスすべきでは?

白鳥:今ではタコは若干高級食材になってきましたが、もともとは日本の庶民の食材であり、寿司などの日本食には欠かせない食材でもあります。そのような日本で食べている食料がどのように、どこから来ているのか、また、どういった人たちに支えられているのか、生産する人の生活についても理解することも大切ということが、このイベントの趣旨です。また、日本が輸入しなくなった場合、それらの生産者の暮らしに影響するかもしれません。

■日本で売られているタコの国産と輸入の割合は?

阿高:どこで買うかによっても変わってきますが、スーパーマーケットなどで売られているタコは、7割ほどが外国産、残り3割が日本産だと思われます。

西本:小売りでは産地表示の義務がありますが、飲食の利用では義務がありません。そのため、タコに限定したデータはないので正確なことはわからないのですが、みなさんの肌感覚よりは、輸入が多く使われていると感じています。

松野:タコは世界で50万トンくらい生産されていて、日本はそのうちの6万トン(産業用も含めて)を食べていて、半分が国産、半分が輸入です。

■西サハラの人たちは、西サハラでの漁に関わっていないのですか?

松野:遊牧民であった西サハラの人たちは、もともと水産物はほとんど食べていませんでした。タコ産業が発展したのは輸出産業としてです。輸出先は、半分がスペイン、それにイタリア、日本を入れた3ヵ国で約9割を占めます。そのタコ漁も、モロッコがモロッコの資本を使って、西サハラの領地で獲って儲けているという話です。西サハラの人たちが、それを見て働きたいと思っても、雇ってもらえないという話を聞きます。

■ 人間の生活排水が少ないと、海の栄養は足りなくなるのでしょうか?それとも食料需要が増えたために、相対的に海の栄養が足りなくなっているのでしょうか?

西本:生活排水は、高度成長期には規制が緩い状態で川に流していましたし、江戸時代まで遡れば、すべて垂れ流していたので、海に栄養の供給は多かったです。人間と一緒で、海も栄養がありすぎても、少なくても良くない状態になります。今は、下水処理を過剰にしすぎて、海が痩せてしまった状態です。海に流してはいけないものは取り除きつつ、必要な栄養は残す下水処理が技術的には可能で、取り組みを始めています。

■タコは養殖可能ですか?

西本:技術的には可能です。今年、兵庫県でも行政が、卵からふ化させたタコを放流ということを取り組んでいます。ただし、タコを育てるのは、とてつもない労力とコストがかかるんですね。タコの売値では採算が取れず、産業としては成り立たないというのが、今の状態です。

阿高:タコは1年で育ち、資源サイクルも早いので、海に育ててもらうのがよいと思います。タコは贅沢で、貝やカニなど人間も食べるものを食べるため、エサ代が嵩み、養殖はビジネスとしては厳しいです。

松野:ヨーロッパでも、養殖すればいいじゃないかという議論はあります。しかし、タコは密に飼うと共食いをする性質があるため、ヨーロッパでは残酷で倫理的に問題があると、反対運動もあります。

■日本では、サステナブルシーフードはどこに売っているのですか。タコは産地表示だけで、認証ラベルは貼っていない気がします。

阿高:残念ながら、生鮮品のタコには認証ラベルはついていません。しかし、タコの加工品には様々な認証制度があり、日本で売っているものにも認証ラベルがついています。認証ラベルは、持続的な資源管理や人権に配慮した水産物に付けられるものです。MSCやマリン・エコラベル・ジャパンなどのラベルは普及しており、イオンや西友、生協などで扱われています。少し高くなりますが、そういうものを手に取っていただけたらいいのではと思います。ついていなくても日本のものは、安心安全のものが多いです。

■日本の漁業関係者の間では、認証制度は意識されていますか?

西本:日本の漁業関係者の間では、関心は高まっているのですが、認証取得や更新のコストが高いため、二の足を踏んでいるところが多い印象です。しかし、日本では、世界の認証とは手法が違っても、それぞれ資源を守る取り組みがされています。生協さんなどは、認証ラベルがなくとも、トレーサビリティの透明化や資源を守る取り組みを行っている産地の特集を組んだりしてくださっているので、情報収集していただけたらと思います。

■タコはどういう状態で輸入されてきますか? 現地でどこまで加工されますか?

阿高:冷凍加工とゆでて加工の二種類で輸入されてきます。タコ焼き用などの加工は、現地から輸入したタコを、茨城県などに多いタコの加工会社で加工しています。

■地産地消と輸入食料とのバランスについて、どのようにお考えですか?

阿高:地産地消は重要だと思っています。しかし、今日タコが食べたい!という人もいますよね。日本が安定供給できているのは、世界の国々があるからです。旬の食料や地産地消を重視しながら、輸入品も欲しい時があるという両天秤で、うまくバランスをとりながら食べることがいいのかなと思います。

西本:漁協として地産地消してほしいですが、私たちがご用意できない部分もあります。足りない分は、輸入品を食べていただいて良いと思います。ただし、フードマイレージ※1という視点もあります。輸送時の二酸化炭素排出の環境負荷も考慮に入れて、消費するべきでしょう。

※1 食材の輸送距離と量から算出される環境負荷の指標

みなさんへのメッセージ

阿高:今日は、ぜひ水産物を食べましょう!

松野:タコに限らず世界の食料を消費する際、農薬や環境のみならず、人権侵害への影響も考慮していただきたいと思います。タコが枯渇しないよう、ローカルなレベルで持続性を考えていく必要があるのではないでしょうか。また、タコにも加工されたものなどには薬品がついていることがあります。国産品であればそういったものは少ないことも考慮してください。

西本:ぜひ、国産の海産物を消費してください。SEAT-CLUBというホームページに、クックパッドのレシピを700種類以上入れているので見てください。「ひょうごカーボン・オフセット※2のり」といった取り組みも掲載しています。魚を食べながら情報を知ってください。

※2 排出したCO₂を他の削減活動で相殺する仕組み

参加者の声

●タコに限らず世界の食料問題を知ることにつながってよかったです。

●漁業を身近に感じました。特に海のエコラベルの認証に関わっていた方のお顔を初めて見れたのが良かったです。

●日本で購入している輸入のタコが、まさか紛争に関わっているとは思わず…ショックでした。そして今回知ることが出来てよかったです。

●人間の生活排水の話で、きれいにすることがかならずしも良いことでないということが衝撃だった。

●学生の矢代さんが「フードロスは気持ちの面の問題でもある」とご自身の気づきを交えながら導入を話してくださったのが印象的でした。

●知らない事実もたくさんあり学びを深めることができました。当日の参加者は質問という形で直接参加できたのも良いなと思いました。

●松野さんのお話について、EU司法裁判所の判決や流通の規制なども含め、もっと知りたいと思いました。食べることは政治的な行為でもあるのだと気づきました。

●海を耕す、海への肥料散布などの施策は、驚きと同時に地上だけのものと思いこんでおり、新しい発見でした。

●あらゆる食料に言えますが、「思いを馳せて食べてください」という言葉が印象に残りました。

========

※一部、文章を省略、捕捉しています。

もっと知りたい方へ当日資料と関連資料をご紹介します

1)「世界でひっぱりダコ! 人気高まるタコ料理」 阿高 麦穂 さん 当日資料

・所属団体サイト:OAFIC株式会社

・関連情報

ブルーエコノミーによる国際協力_阿高_20250122_1限用.pptx

東京魚商業協同組合 東京都内にある鮮魚店、料理店の紹介

2)「世界のタコ漁と人権」 松野 明久 さん 当日資料

・所属団体サイト:西サハラ友の会

・関連情報

『西サハラの奪われたタコ:モロッコ占領下の水産業と日本の食卓』西サハラ友の会発行2025年1月刊

モーリタニアのタコ漁師に“ありがとう”(NHK、2024年11月6日放送、モーリタニアでタコ壺漁法を教えたJICA専門家の話)

【モーリタニア】実は日本から伝わった!? モーリタニアのタコ漁(NHK読むらじる。 2024年1月21日放送)

EU司法裁判所(最高裁)の判決概要EU司法裁判所の判決の概要 ー農産品自由化協定、漁業協定、原産地表示(西サハラ友の会、2024年10月17日)

西アフリカのタコ漁についての簡潔ながら必要事項を記載した2024年の報告書※ただし西サハラには完全にモロッコの扱い

3)「瀬戸内海で何が起きている?」西本 広幸さん 当日資料

・所属団体サイト:兵庫県漁業協同組合連合会

・関連情報

SEAT-CLUB | ひょうごのお魚ファンクラブ

4)過去のプレイベント連続講座

第1回「フライドポテト不足から見える食料危機」2024年8月4日

第2回「ブタから世界を見る ―グローバルな食と地域に根ざした食」2022年9月1日

第3回「世界の豆を訪ねて―多様な豆料理と持続可能な農業」2022年9月15日

第4回「胡麻から見える食料危機 ―ずっと胡麻が食べたい! 私たちにできることは?―」2024年9月18日